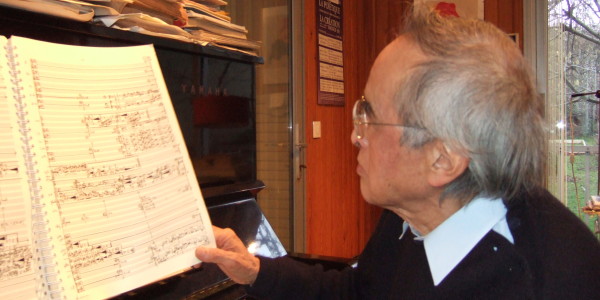

作曲家・丹波明 特別インタビュー

日仏現代音楽協会の名誉顧問であり、80歳を超えられた現在もフランスと日本を中心に活躍されている作曲家兼音楽学者、丹波明先生が当協会のインタビューに答えて下さいました。半世紀以上も前に船でフランスに留学された当時のこと、メシアンの教え、今年9月26日に名古屋、28日に東京で初演されるオペラ「白峯」についてなど、たっぷりとお話を伺うことができました。

・・・音楽を始めたきっかけについて、お聞かせください。

丹波『僕には昔から音楽しかなかった。両親はいろいろなことをやらせたかったみたいだけれど、音楽にしか興味がありませんでした。母はヴァイオリンを弾いていたし、兄や姉もヴァイオリンやピアノを弾いていたので音楽的には恵まれた環境でした。ピアノを一日中弾いていました。しかしその当時、男の子が音楽をやるなんて、あまりよく見られる時代ではなかったので、部屋中閉め切って弾いていましたね。』

・・・このように音楽をされているご家庭はとても珍しいと思いますが。先生のご家系はとても名家とうかがっており(800年まで遡ることができる医学の家系)、ご自宅には4、5人の家政婦さんがおられた、というような噂話を耳にしたことがあるのですが、、、(笑)

丹波『たしかにそういう時代もありましたが、戦争になってしまってからは、あまり関係ないですね。』

・・・作曲はいつから始められたのですか。

丹波『音楽を始めたのと同時でした。僕が幼稚園の時に作った曲が残っていますよ、三和音を使った子守歌みたいな簡単なものですが。その当時からずっと書き続けています。』

・・・その後、東京芸術大学作曲科に進まれましたが、その頃のお話をお聞かせください。

丹波『その頃の先生たちは、現代音楽についての知識がほぼゼロに近かった。僕はその当時、ベルクにとても興味がありました。ベルクの「ピアノ・ソナタ」を日本で初演したのも僕です。海賊版で出回っていたベルクやヴェーベルンなどを自分自身で勉強していましたね。』

・・・フランスに留学された経緯を教えてください。

丹波『もともとアメリカに留学する予定でした。というのも父親がロータリークラブの会員で、そこから給費が出て留学できることになっていたのです。しかし、その話を私の作曲の先生、池内友次郎さんに話すと、アメリカよりもフランスに行くことを強く勧められました。それも1、2年では意味がないので、最初の2年間はフランス政府給費留学生として、後の2年間は父親が援助してくれるというかたちで、1960年からの4年間留学することが決まりました。』

・・・その当時は船でしたか、飛行機でしたか。

丹波『飛行機もありましたが、直通はなく2、3日かかったと思います。父親が船を勧めたので船にしました。ベトナム号という船でベトナムを経由するのだけれど、35日ぐらいの船旅でした。各地に寄港し、少しずつヨーロッパの国々に近寄っていくのがわかりました。楽しかったですよ。フランスに出発する一年前に行くことが決まったこともあり、フランス語もあまり勉強していなかったので、船員を相手によく話をしていました。インド、エジプトのピラミッドなどを見たりして、マルセイユの港に着き、汽車でパリまで行きました。』

・・・その頃のパリの生活のお話をお聞かせください。

丹波『パリに住み始めた当時は、17区の Bayen 通りに住んでいました。現在のペリフェリックの近くで、ラヴェルもよく遊びに来ていたそうです。遊びというのは、まあそういう意味で (笑)、決してガラのいいところではなかったですね。しかし、昔来た日本人の人たちは、 そこらあたりにみんな住んでいました。池内さんもですし、ピアノの井口基成さんや宅孝二だとか、作曲の平尾貴四男さんが住んでいたそうです。コンセルヴァトワールもエコールノルマル音楽院も近かったし。また僕のいたころも日本人が結構住んでいて、それから日本人会もあり、会長だった小島さんが音楽好きだったこともあり、日本人同士の付き合いもありました。他の日本人留学生には、永富正之さんやピアノの三浦みどりさん、江戸京子さんがいました。 最初着いた年はフランス語学校に行き、次の年からパリ音楽院に入学しました。トニー・ オーバンが僕の作曲の先生でした。彼のクラスしか空席がなかったので、、』

・・・メシアンにも習われたのですね。

丹波『メシアンに習ったのはオーバンのクラスを卒業してからです。というのも二人はあまり仲が良くなかったので、同時に双方のクラスに出ることはできませんでした。オーバンは保守的で伝統を重視する音楽家だったのでメシアンと肌が合わないのは当然でした。僕も新しいものに興味があったのでオーバンのクラスは居づらかった。メシアンはその当時、アナリーゼの先生でした。宗教音楽、オペラ、リズムやモーツァルトのピアノ協奏曲を全曲分析しましたね。イヴォンヌ・ロリオも、時どき来ていてメシアンに頼まれたら直ぐ弾くのですが、全曲暗譜していたんですよ ! 』

・・・すごいですね ! クラスメートにはどういう方がいたのですか。

丹波『ポール・メファノ、ジャン=クロード・エロワ、ヘルマン・シェルヘンの娘のトナですかね。』

・・・メシアンからは、どういうことを一番学びましたか。

丹波『僕はメシアンの音楽から自分自身の作品に直接影響を受けたとは思っていません。これはドビュッシーに関しても同じなのですが、僕はメシアンの音楽よりも彼の創造観に特に影響を受けました。メシアンは世界の新旧の音楽に興味を持ち、それらを分析し、分類し、原則を引き出し、それを現代ヨーロッパ音楽の原則と融合して自分の音楽書法を作り出すことを勧めており、自分の研究した音楽を直接音楽に混ぜることは異国趣味におちる危険があるため避けるようにと強く言いました。僕が邦楽を研究するきっかけをつくったのもメシアンです。彼がジャック・シャイエさんを紹介してくれて能を研究するように勧めた結果、CNRS (フランス国立科学研究所)で研究することになったのです。また、これからの作曲家は勝れた音楽学者であるべきだと言っていました。』

・・・邦楽の研究者になられる以前にはピエール・シェフェールのもとで、ミュージック・コンクレートを始められたのですね。

丹波『そうです。その当時の現代音楽の流れでは、セリー音楽かミュージック・コンクレートのどちらかを選ぶのが主流だったのですが、僕はセリー音楽よりもミュージック・コンクレートのほうが興味ありました。セリー音楽は僕にとって制約が多すぎました。それからミュージック・コンクレートは、ある意味で邦楽と似ている面があった。例えば、さわりなどのようなノイズを取り入れる点です。それから能のように非決定音楽 (musique indéterminée) だということです。それは平均律の12音や4分の4拍子のような全ての素材が決定されている決定音楽 (musique déterminée) のまったく逆に位置する音楽だからです。しかし、日本にも雅楽のように決定音楽もあり、それが鎌倉時代に非決定音楽に変わっていきました。』

・・・研究を始められる以前、邦楽は先生の中でどういう位置を占めていたのでしょうか。

丹波『父親が版画を蒐集していて能の謡をやっていたこともあり、日本の伝統文化や邦楽にはまあまあ接していましたが、僕の家はキリスト教の新教でよく讃美歌も合唱していましたね。また僕の2年先輩で芸大でインド音楽をやっていた佐野和彦さんが近所に住んでいたこともあり、邦楽というか非ヨーロッパ音楽は僕のまわりに比較的ありました。芸大には邦楽科もありましたしね。しかし、ちゃんとした研究をしたことはなかったです。』

・・・邦楽の中でもまず最初に能を研究された理由を教えてください。

丹波『これはメシアンの勧めだったのですが、邦楽でも雅楽のような西洋音楽と全く同じ要素の決定音楽をやるのでなく、全く違った非決定音楽の能を研究するようにと言われたのです。メシアンは「非決定音楽」というような言葉を使うことはなかったです。しかし、現代の西洋音楽が偶然性を取り入れたり、ミュージック・コンクレートのように非決定音楽の要素を持つ音楽が多くなり、それは日本の歴史の中で雅楽から能に移っていった時代にとても似ていることは意識していましたね。メシアンには卒業後もよく相談にのってもらいました。ちょうど年の差も親子ぐらいでしたので、僕にとって父親的存在でした。』

・・・邦楽における研究は、どのように作曲する上で応用されているのですか。

丹波『研究の成果はふたつの面で特に表れています。まずは「序破急」を原則化することを試みたことです。「序破急」は能だけでなく日本文化のあらゆる面で見られる特徴です。それは感覚に基づいた刺激の量の漸進的な増加という考えです。次に「細胞」組織からの作曲ということです。「細胞」(cellule)とは音楽構造の最小単位のことで、言語学では「語」に あたり、この統辞法的並列で音楽の中構造を得、序破急原則で最大構造を保証します。ソ ナタ形式だとか三部形式のように一曲の構造を保証してくれます。こういった考え方が能には見られます。僕はミュージック・コンクレートで、そのようなことを試していました。しかし、これはフランス人には受け入れられませんでした。今考えてみるとこれは当たり前のことだと思います。というのは、あらゆる原則を否定し、全く自由な次元から出発しようというのが1968年の考え方だったからです。それなのに僕が他の原則を提案した のですから、、、この1968年に書いた弦楽四重奏とポテンショメータのための「タタタ ー」は、「序破急」や「細胞」という考えに本格的に取り組んだ最初の作品でした。この作品を書いた1968年は、今言ったようにフランスではあらゆる面において変革の年でした。音楽の世界でも伝統的なものが問題視された時期でした。僕がそれまでの西洋的な考えを払拭して「タタター」を書いたのも、この変革の影響が深く関係しています。この曲ではコンセルヴァトワールで禁止されているものだけで曲を作ってみました。』

・・・日本の伝統楽器のために作曲を始められたのは1980年代からと、邦楽の研究をもっと前から始められていたわりに比較的遅いのには理由がありますか。

丹波『はい、僕の中できちんとした邦楽における研究成果が出るまでは、書かないようにしていました。そうでないと安易な異国趣味的なものになってしまう可能性が高いと判断したからです。これは、メシアンによく言われたことです。』

・・・西洋人の演奏家、日本人の西洋音楽の演奏家、邦楽の演奏家、それぞれと共同作業をされてこられましたが、何か違いがありますか。 丹波『西洋人の演奏家は楽譜から入る、論理的ですね。それに対し日本人の演奏家は西洋音楽だろうと邦楽だろうと音から入る、感覚的な気がしますね。』

・・・今後の活動予定について教えてください。

丹波『今年の九月の終わりに東京と名古屋で僕が2000年ぐらいから約8年近くかけて作ったオペラ「白峰」が演奏会形式でセントラル愛知交響楽団によって初演されます。これは上田秋成の「雨月物語」に題材をとったもので3幕12場の構成で演奏時間約2時間40分ぐらいの作品です。』

・・・「白峯」を台本に選ばれた理由を教えてください。

丹波『当初、僕はこの作品を含めたオペラの三部作をつくることを考えていました。それぞれキリスト教、イスラム教、仏教をテーマにした三部作です。興味があったのは宗教自体ではなく、宗教がそれぞれの文化にどのように影響を与えているか、ということをオペラにしたかったのです。結局、あまりに大変でこれしかできませんでしたが、、、それでまずキリスト教から始めようと思っていた時に、ちょうどある台本作家が「雨月物語」のテーマを提案してきたのです。当初はこの人が台本を書いてくれたのですが、音楽的に言葉が上がりたいときに下がる語を使っている。そこで上がる語を探し、この言葉に変えたいと言うとダメだと言うんですね。それで最終的には僕が台本も書きました。そのために「雨月物語」だけでなく「保元物語」などを読み、勉強しました。これらはまさに日本の伝統であり、日本の妖怪物のはしりだった。だから樵が崇徳院の亡霊の姿に変化する時など神秘的な要素を出すためにレヴェルベラシオン(残響装置)やオンド・マルトノなどの電気楽器も使いました。』

・・・作曲の過程で特に大変だった点はどういうところでしょうか。

丹波『二時間半以上の音楽を創るとなると、どうしても音群による声の支えを用意しておかないと声楽家が持ちこたえられないと思うのです。しかし、新しい音群を組織化するということはマンネリ化するということでもある。というのも様式化するというのはあるものを繰り返すということなのだけども、あまりそれが行き過ぎるとマンネリ化してしまう危険があります。その度合いが難しいですね。そのために今までにあまり試したことのない音群の組織化も試してみました。』

・・・音群の組織化とは、どういうことでしょうか。

丹波『ヨーロッパ音楽の伝統的な言い方をすると和声ですが、僕はこの言葉をあまり使いたくない。和声というと、どうしても西洋音楽のドミソの機能和声を思い浮かべてしまうので。この音群の組織化によって音高における多様化を試みました。例えば短7度は抒情的なものを表現するために。これはワグナーの短7度を感じさせ、広い意味の親子、男女、主従の愛情というような情緒を表す時に用います。長7度は叙事詩的な時に使いました。』 ・・・このようなアプローチは今までもよく使われていましたか。

丹波『いや、今回が初めてです。というのは、今まで全く音群ということには気を使いませんでしたから。』

・・・では先生の新しい面も発見できる作品ですね。

丹波『そうですね。でも新しい面というよりもヨーロッパ音楽の伝統に逆戻りしたと見るべきかもしれませんよ。それと同時に「序破急」の原則も、このオペラに取り入れています。』

・・・どうもありがとうございました。

(聞き手:宮川渉)

丹波明 作曲家、音楽学者

1932年横浜市生まれ。幼少からピアノと作曲を始める。東京芸術大学音楽学部作曲科を卒業。1960年にフランス政府給費留学生として渡仏し、パリ音楽院に入学。オリヴィエ・メシアン、トニー・オーバンに師事する。1964年から3年間、フランス国立放送研究所にてミュージック・コンクレートを研究。1968年にフランス国立科学研究所(CNRS)に入り、1998年から主任研究員。リリー・ブーランジェ賞、ディヴォンヌ・レ・バン作曲賞、日本翻訳家協会文化賞を受賞。1971年、能の研究によって、パリ第4大学 (ソルボンヌ大学) より音楽博士号、さらに1984年、日本音楽の理論の研究により、同大学よりフランス国家博士号を授与される。おもにフランス語、日本語で多数の研究書、論文を執筆するかたわら、能、雅楽、三曲など、邦楽の演奏家のコンサートやフェスティヴァルの企画、CD録音の監修もつとめる。作曲家としても多くの作品を発表し、1979年にはフランス国立放送により「丹波明の一日」が放送され、オランダ現代音楽祭では10作品が演奏された。CD化された作品も多数。2011年と2013年にはカルチエミュジコのコンセールポルトレにて弦楽四重奏「タタター」などの室内音楽作品とともに新作も演奏される。2013年の暮れには東京オペラシティにて邦楽作品集が邦楽アンサンブルの聖会によって取り上げられる。また今年9月に初演予定のオペラ「白峯」のための準備や論文の執筆、講演などと、現在もフランス・日本の間で精力的な活動を続けている。 作品・学術論文リストは以下のサイトで見られます。 http://quartiersmusicaux.blog77.fc2.com/blog-category-13.html